子育てをしていると、よく耳にする言葉に

「魔の2歳児」というのがありますね

2歳ごろの子どもが、自我の芽生えとともに反抗や癇癪などを起こして

「イヤッ!」

と自己主張を強め、親の手を焼かせるようになる時期のこと

「イヤイヤ期」とも言います。

子どもの、「情操の発達」の上で、自然な成長過程という事ですが、親にとっては、とてもしんどい時期の始まりです。

長女の場合もやはり大変でした。

いままで、素直にやってくれていたことが「何故?」という理由で拒否される。

「歯磨きしなーい」「お着替えしなーい」の「しなーい」攻撃。

お風呂からあがろうとしても「イヤー!もっと入るー!」公園から帰ろうとしても「帰らなーい!」のやめない症候群。

長女の時は比較的に穏やかで、平和主義者な彼女。他の親御さんの奮闘話と比べれば、手のかからない2歳児だったかな、と思います。

かたや、次女は…。愛すべき “暴君”

今回は、2歳をむかえた次女の ”魔” っぷりと、その対策をレポートしていきたいと思います!

「魔の2歳児」とは

魔の2歳児 “Terrible Two’s” という言葉は、20世紀に入って、発達心理学の発展にあわせて、認識されるようになった概念です。

19世紀以前の社会では、日本も欧米も同様に、子どもは「小さな大人」として、主に労働力の一端を担う存在で、

「教育」=「従順な労働力をしつける」

といった価値観が主流でした。「いうことを聞かなければ体罰を与えて矯正する」といった考え方が当たり前だったんですね。

しかし、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、発達心理学が発展して、個人と社会のより良い関係性に焦点が当たると、子どもは小さな大人ではなく、独自の思考や感情、発達段階を持つ存在であると認識されるようになりました。

それに伴い、子どもの成長段階のひとつとして

「魔の2歳児」といった概念が広く浸透するに至ったのです。

「魔の2歳児」の特徴

「魔の2歳児」といっても、子供たちには、それぞれの成長過程に個人差があり、1歳の半ば頃から3歳くらいまでの時期に、その兆候が現れるそうです。

また、子どもによって、現れやすい特徴も少しづつ違いが見られます。

「魔の2歳児」の代表的な特徴は、以下の通り

「イヤ!」が口癖

何を言ってもまず「イヤ」と反応する。

うちの子の場合、今のところ、これはないかな?「イヤ!」という事もありますが、必ず何かしらの理由があるようで、とにかく「イヤ!」と言ってやろう!という訳ではないように思えます。

感情の不安定さ

機嫌がコロコロ変わり、ちょっとした事で癇癪を起こす

自立と依存の葛藤する時期。

今の今まで、ベッタリと甘えてきていたかと思えば、キッカケも無い(親にはそう見える) のに、急に怒り出して手がつけられなくなる。

これは、まあまあありますね〜。でも、よくよく観察してみると

「眠い」とか、「疲れた」とか、「痒い」とか…。何かしらの理由があったんだなって場合が多いです。

対人関係でのトラブル

社会性を身につける過程で、まだ善悪の判断が未熟

他のお友達との間で、叩く・引っ掻く・蹴る・物を投げるなど乱暴な行動が出る。

うちの子は、「暴君」とか言っていますが、一歳くらいの時に比べると、だいぶ穏やかになってきました。

それでも、たまに長女との間で(オモチャの使用権などで) 気に入らない事があると、手が出る事があります。

当然、ママやパパに叱られるんですけど、そんな時は、バツが悪いのか、おどけてみせたり、わざとなんでも無いふりをしたりして誤魔化そうとしてきます。

試し行動

わざと悪いことをして、大人の反応を確かめようとする。

うちの子の場合は、よくコップのお茶をひっくり返し、

「いいよね〜」「怒らないんだよね〜」という顔で見てきます…。

言い訳ないので…、やめさせると癇癪を起こしたりもします。

なんでも自分でやりたがる

エレベーターのボタンやバスの降車ボタンなど、自分で押したがり、うっかり親や他の大人が押してしまうと、火がついたように癇癪を起こします。

うちの子もそういう時期に入ってきましたね。長女がやっていることとか、いちいち突っかかっていって、やりたがります。

でも今のところ、それで手がつけられなくなるというほどにはなっていないような気がします。

これからの動向に注目です。

床に寝そべって泣き叫ぶ、叩く、物を投げる

典型的な癇癪時の状態

何かに失敗したり、やろうと思ったことを大人に止められたりすると、癇癪発動する我が娘。

床に寝そべる基本姿勢は保ちながら

「みないでー!」「みないでよー!!!」と、見てくれるなアピールをしてくるんです。

どういう心理状態なのでしょうか?

この間も、ソファーの肘掛けのところから、ジャッキー チェンのプロジェクトA エンディングNG集さながら。スリーバウンドくらいで落っこちたので、

「大丈夫!?」

って、かけよると。

「みないで!」「みないでよー!!」

と、猛烈に抗議

「みないでよー」「降りただけ!」「降りただけなのよー!」

もー!愛おしいって!

「魔の2歳児」の原因はなに?

自我の芽生えによって、自分の意思をもちはじめるが、感情や言葉のコントロールが未発達で、思うように自分を表現できない、といった背景があるのだそうです。

まだ、言葉をうまく使いこなせない場合が多く、そんな時には「〇〇ちゃん、これがしたかったんだね。」と、親が代弁してあげる事で、子どもも自分の気持ちを整理して考える事ができます。

確かに、うちの子、まあよく喋るんですけど。たまに、なに言ってるのかわからない…。

それでなんとか聞き取ろうと「〇〇かなぁ?」「××かなぁ?」と、探りを入れるのですが違うみたい…。

そんな時には、少なからず癇癪につながるケースもあり、「ああ、もどかしいんだね〜」( ^ω^ ) と愛おしくなる事も度々。

余談ですが、パパとママが何を言っているのか聞き取れなくって困っていると、上の娘が

「△△って言ってるんだよー」って教えてくれる事が度々で、感心させられます!

感情のコントロールについては、以前(1歳半くらい)よりは、だいぶできているみたいですが、時々、ツボにハマったように癇癪が治らない事もあります。

癇癪を起こさせないコツ

長年(と言っても2年弱) 次女に付き合っていると

「あっ、これは癇癪はじまるぞー」という空気がなんとなくわかってきます。

場合によっては、癇癪覚悟でやっていることをやめさせたり、抱きかかえて連れて行ったりしなければならない事もあります。

そうじゃない場合でも「えっ?この子なんで今怒ってるの?」と、意表をつかれる場合もあったりします。

なるべく、心穏やかに過ごしてもらうために心がけていることを3つほどあげていきたいと思います。

1 原因を把握しておく

まずは、あらかじめの準備段階として「癇癪の裏には何かしらの理由がある」と想定しておきましょう。

- お腹が空いている

- 眠い

- 暑い/寒い

- 疲れた

- 言いたい事が伝わらない

- やりたい事を止められた

癇癪の背景にある基本的な欲求や不快感をチェックしておく事で、前もって対策がしやすくなります。

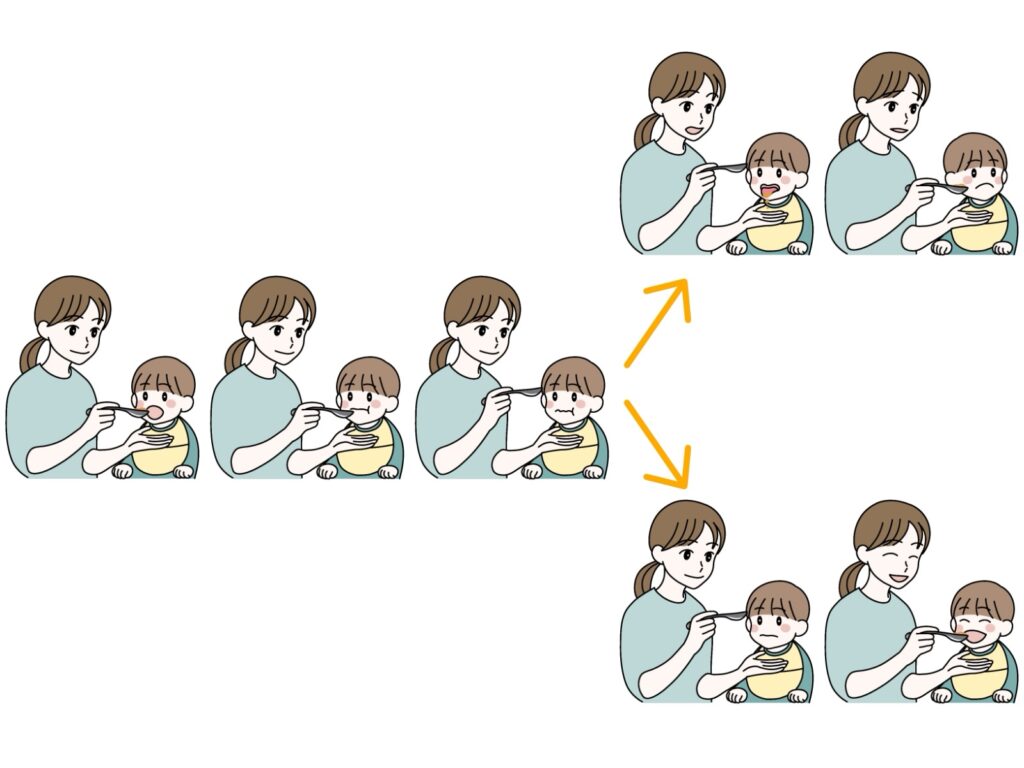

2 やっている事を止めない

うちの子の場合、1歳を過ぎたあたりから顕著だったのが、この “やっている事を止められる” 事による癇癪。

夢中になっていることを途中で中断させないよう工夫する事が大切です。

とはいえ、止めなくてはならない時もあります。

余裕があれば、うまく気を逸らしながら好ましい行動に移行させていければ、比較的スムーズに事は運びます。

3 自分で選ばせる

お着替えをして欲しい時など、無理にさせても反発をくらう時があります。

大概、朝など急いでいる時なので、余計こちらも焦って、それに反応して「うわぁー!」と始まってしまったり…。

そんな時には、2択など簡単な選択肢を与え、主体性を尊重する導き方が良いでしょう。

「こっちのワンピースにする?それとも、こっちのウサギさんの服にする?」

と言った具合に、自分で決めてやっているんだ、という感覚をもってもらう事が、癇癪を未然に防ぐポイントです。

イヤイヤ!が始まったら、どうすれば良い?

しかし、いくら気をつけていても、癇癪をおこしてしまう事は避けられませんね。

「自我の発達段階で迎える、大切な時期」なので、喜べ!と、いう理屈はわかりますし、ある部分喜べている自分もいます、

しかし現実問題、床で寝そべって癇癪を起こしながら「みないでよー!!!!」と、癇癪中の我が子を前に、大概そんなに余裕はありません…。

では、どんな風に接してあげれば良いのでしょうか?

ここでは、イヤイヤが始まった時に、取るといいよ、といわれている行動を7つほど、紹介していきたいと思います。

1 共感する

まずは、相手の目線に立って考えましょう。

癇癪には、癇癪を起こすだけの何かしらの理由があるはずです。

「どうしたいの?」と寄り添い、安心感を与える事で、すこしづつ落ち着いてくれる場合があります。

うちの子の場合もなんだかんだで、気持ちを整理してあげられれば落ち着き始めます。

2 愛情を伝える

スキンシップや言葉で「大好きだよ」というメッセージを伝える。

と、いう事ですが…。

癇癪を起こして、床に寝そべって絶叫している娘に、いくら「大好きだよ」と言ってみても聞こえているようには思えません。

スキンシップにしても、うちの子に関しては「さわらないで!」「みないで!」と、近づく隙を与えないスタイル。

ですので、「大好きだよ」というスタンスでことにあたる事が大切かと思われます。

マインドセットの問題です。

3 一貫した態度で接する

子どもの行動に対する親の反応の一貫性が「安心」と「自尊心」を育てます。

その時の気分や、状況でコロコロ反応が変わってしまっては、子どもは安心して自分を表現できなくなります。

イヤイヤ期に限らず、子育て全般において重要な親の取るべき態度と言えるでしょう。

しかし現実には、なかなか難しいというのが現状。

朝のルーティン時など、急がないと生活が成り立たないタイミングや、そもそも自分のコンディションによっても、態度が変わってしまう事が多々あります。

反省する事もしきりです、親も成長何求められているという事でしょうね。

4 環境を整える

うちの子の場合、前述の通りやりたい事を止められる事によって、癇癪が始まるケースが多々あります。

できるだけ、思うようにやらせてあげられる環境を整えてあげる事も大切です。

あらかじめ、「ダメ」と言わなくて済む環境にしておくと、癇癪を未然に防ぐ事ができるでしょう。

例えば、いろいろなところに落書きをしたり、シールを貼ってしまったりというケースで

「落書きしちゃダメ!」というのではなく

「こっちの大きな紙のほうで、お絵描きしてもいいよ!」

と、”ダメ”を伝えずに”いいよ”を伝える工夫をすると良いでしょう。

5 説明する (ルールを教える)

とはいえ、危険行動やルール違反はシンプルに「ダメ」と伝えなければなりません。

もちろん、絶賛癇癪中の子どもにルールの話などは通じませんから、すこし落ち着いた状態で伝える必要があります。

例えば、お友達を叩いてしまった時など、”なんでぶっちゃいけないのか?” という理由を、なるべくシンプルに、冷静に伝えて下さい。

「〇〇したかったんだね。でも叩いたら痛いくて悲しいよ」

そして、子どもが理由を話す事があれば、教えてくれた事に対してありがとうと評価してあげると良いでしょう。

6 気をそらす

癇癪がおこった時に僕がまず試すテクニックは、実はこれです。

他の楽しいことに注意を向けさせる事で、ケロっと機嫌が治るケースが結構あります。

例えば、”ママがいないから、お着替えしたくなーい!” のケースでは、

「ママ、もう少ししたら帰ってくるから、先にお洋服着て待っていよー!」とか

「お洋服着ないと、風邪ひいちゃうよ、風邪ひいたらパパ悲しいよ!」

とか言って、”お洋服を着てくれない” をなんとかしようと声を掛けても、全く取り付く島もない状態です。

代わりに

「〇〇ちゃん、ちょっと見て。あの雲すごくかわいいよ!ワンチャンみたいに見えるね!」

と、他の興味ありそうな事に気を向ける事によって、案外スッと癇癪を抜ける事があります。

7 少し時間をおく

それでも、まぁダメな時はダメです。

そんな時は、少し落ち着くまで時間をおくしかありません。

この時に、完全に見えないところに放置するのはNGです。

癇癪をおこしている時の子どもは、自分の気持ちをどう表現すれば良いのかわからない状態なので、裏を返せば “わかって欲しい” と強く思っています。

親の姿が見えないと「見捨てられた」「ひとりぼっち」と感じ、不安や恐怖で余計に泣き叫ぶ結果になりかねません。

また、単純に癇癪中の子どもは、物を投げる・転がる・頭を打ちつけるなど、危険な行動をすることがあります。

目の届くところで見守って、不要なケガから守ってあげなくてはいけません。

少し落ち着いたタイミングで、共感して、愛情を伝えて、説明してあげて下さい。

イヤイヤが始まった時に、親がとってはいけないNGな対処法は?

癇癪が起こっている時、頭ではわかっていても冷静な対応って難しいですね。

そこで、これをやると逆効果、もしくは子どもの精神面での成長に悪影響を及ぼすといわれている対応を3点ほどあげて見たいと思います。

癇癪にうまく対応できない事は仕方がないとしても、この点だけは意識して子どもに向き合ってください。

1 感情的に怒る

子どもの理不尽な「イヤ!」に直情的に反応しない。

体罰はもちろん、激しい言葉で怒鳴ったりする事も、子どもの脳の発達に悪影響を及ぼすといわれています。

一時的に親の言う事を聞くかもしれませんが、将来、感情コントロールが苦手な子どもに育つリスクがあります。

すぐに要求をのまない

癇癪を治めるために子どもの要求を受け入れてしまうのはやめましょう。

癇癪を「要求を通す手段」として学習してしまいます。

また、気をそらすために「帰りにお菓子を買ってあげるね」など、代わりのものを与えてしまうのも逆効果です。

良い事、ダメな事は一貫性をもって判断していく事が大切です。

「ごめんね」とすぐに謝らない

親が過剰に謝ると、子どもが「自分の気持ち中心」で周囲を動かそうとする傾向が育ってしまいます。

謝る代わりに、丁寧に “ダメ” な理由を伝えるようにしましょう。

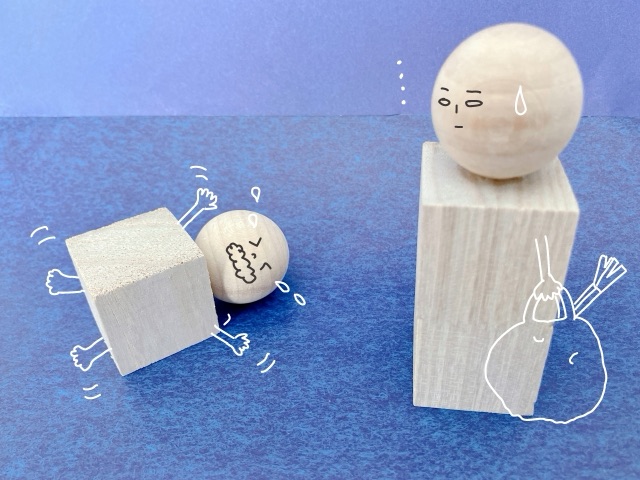

そして悪魔の3歳児へつづく…

「魔の2歳児」について調べていると、この恐ろしいワードに遭遇する事があります。

イヤイヤ期の完成形ともいわれ、より強力になって奴が帰ってきた!と、言うわけです!

「知恵がつく」ため、もう誤魔化しは通用しません。親のウィークポイントを的確につくカイシンノイチゲキも織りまぜながら、ギリギリの駆け引きを仕掛けてきます。

「体力がつく」ため、スピード、パワー共にレベルアップ。やりたいことへの欲求の幅も広がり、あらゆる方向からの立体攻撃が可能です。

2歳のイヤイヤ期よりも 強烈な主張・パワフルな癇癪 をおこし、知恵がついたぶんごまかしも通用しない…。

親の疲労感も指数関数的に増大していく「悪魔の3歳児」

でも、それは「悪魔」ではなく、自立への大切なステップ。こうして少しづつ「自己主張」「感情表現」「社会性の芽生え」といった、 人格形成の土台がつくられる時期なのです。

そして、以前記事にした「4歳の壁」へと、子どもたちの挑戦は続いていきます。

親にとっては正直「しんどい…」の一言かもしれませんが、あらかじめこういうことを頭に入れておくだけで、ポジティブなマインドを保つことができますね!

コメント