子育てをする夫婦にとって、夫婦間のコミュニケーションはとても重要です。

家族というつながりをよりよく運営していくためには、夫婦で話し合い、決めていかなければならないことがたくさんあります。

たとえば、子どもたちにどんな人間に育ってほしいのかという基本的なことから、保育園や学校などの進路、家庭内のルールや方針、さらには週末の過ごし方といった日常のことまで。

そして何より、夫婦がお互いの意見に耳を傾け、建設的に協力し合う姿は、子どもたちにとってもよい相乗効果をもたらします。

しかし、話し合いのつもりがいつの間にか言い争いのようになってしまったり、いつも同じようなパターンですれ違いが起きて、「なんでこうなるんだよ……」とモヤモヤしてしまうことも少なくありません。

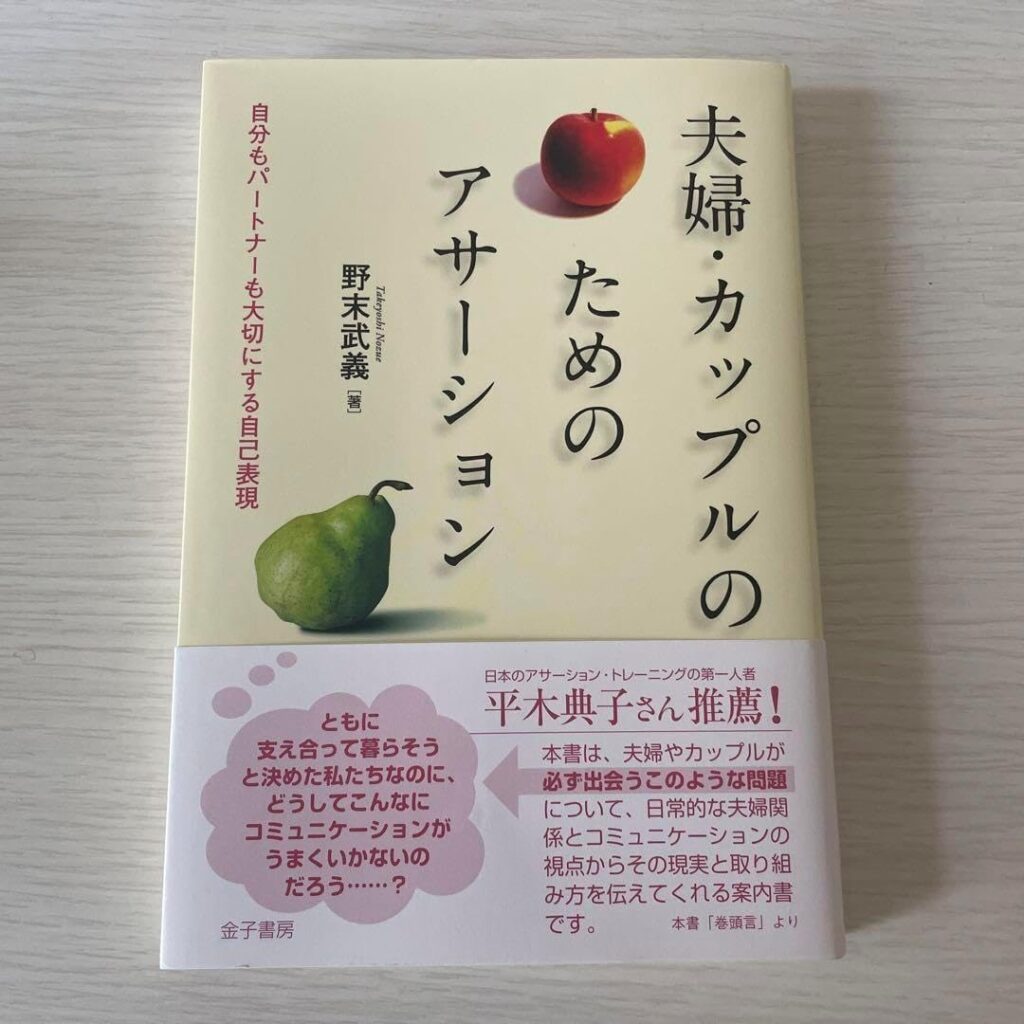

今回は 野末武義氏の著書「夫婦・カップルのためのアサーション」を参考に、「アサーション」を用いた、夫婦間のより良いコミュニケーション法について、掘り下げてみたいと思います。

夫婦 カップルのためのアサーション 自分もパートナーも大切にする自己表現

夫婦間の葛藤、「すれ違い」はどうして起きるのか?」

仲の良い夫婦であっても、ふとしたことで心がかみ合わなくなったり、「なんでこんなことで…」という小さな出来事から険悪な空気になってしまうことは少なくありません。

ではなぜ、話し合うはずだったのにぶつかってしまうのか?

そこには、価値観や育ってきた背景、考え方のクセといった“見えにくい違い”が関係しているのかもしれません。

育った環境が違う、価値観が違う。結婚は異文化交流

まず、大きな前提として「結婚する」という事は、親子でも恋人でもない、価値観の違う二人が協力しながら、一つの家庭を築いていくという、”異文化交流” です。

恋愛結婚であれば、最初はお互いに共通点に親しみを感じると同時に、自分にはない魅力を相手に見出していたはずです。実際に夫婦関係の魅力の大半は「お互いの違い」からくる相乗効果によって支えられているともいえるでしょう。

しかし、裏を返せば、その “違い” がやがて「受け入れがたいギャップ」に変わってしまう可能性もあるということです。親の影響など、育ってきた環境によってお互いの ”あたりまえ” ずれが、夫婦の間に葛藤を生み、関係を難しくしてしまう事もあるのです。

最初は「素敵」と思っていたところが、いまは「着火ポイント」に

つきあい始めや新婚当初「素敵」だと感じていた相手の特徴が、いつの間にか、イライラの炎を燃え上がらせる「着火ポイント」になってしまう事があります。

たとえば、次のような変化を感じたことはないでしょうか。

- 頼りがいのある自信に満ちた人 → 共感してくれない強引な人

- 高学歴で高収入 → 仕事に忙しく家庭をかえりみない

- 自分を頼ってくれる人 → 依存的で子供っぽい

- 経済力に自信がある男性 → 妻がお金のことに執着することに嫌気

- 優しい → 優柔不断

- 細やかでよく気がつく → 神経質、細かいことにこだわる

- 論理的、合理的 → 理屈っぽい、気持ちを理解してくれない

- 感情表現豊か → 感情的、ヒステリック

こうして見てみると、相手の特徴はその裏表で「好ましく映る」こともあれば、「受け入れがたく感じる」こともあるということがわかります。

その背景には、相手に対する“過度な期待”がある場合も多いのです。

まずは、理想と現実のギャップを冷静に見つめ直すことが、すれ違いを乗り越える第一歩になるかもしれません。

頑張ってもわかってもらえないのは、お互いの考え方のズレ

夫婦のこの会話を聞いてどう思いますか?

妻「私、頭が痛いの」

夫「そうなんだ、薬飲めば」

妻「ひどい!何もわかってないのね!」

夫「???」

よく、「男女の考え方の違い」として語られる話の中に、こんな傾向があります。

葛藤や問題が起きたとき、

男性は「理論」や「正しさ」に重きを置き、問題解決を重視する思考になりやすく、

女性は「感情」や「気持ちのつながり」を大切にする、人間関係の維持を重視する傾向が強まる――というものです。

もちろん、これは性別で一概に分けられる話ではありません。

誰でもこの「問題解決志向」と「人間関係志向」の両方の側面を持っていて、

その割合や使い方が人によって異なる、というのが本質です。

そして、この理論的な視点と感情的な視点の両方をバランスよく使いこなせる人は、

問題に直面したときの対応力が高く、心理学ではそのような人を「自己分化度が高い人」と呼びます。

一方で、話し合いがうまくいかず、いつも同じような葛藤を繰り返してしまうカップルは、

もしかすると、「論理」か「感情」どちらかに偏ったコミュニケーションになっているのかもしれません。

どちらかが正しい・間違っているという話ではなく、

一方通行のやりとりになっていたり、相手の視点を受け止める余裕が持てていなかったりすると、

どうしてもすれ違いは深まってしまいます。

「アサーション」って何?伝え方を変えるコミュニケーション術

お互いの「違い」を夫婦の強みにするのか、それともぶつかり合いの原因にしてしまうのか…。

それは、相手をどう認識し、どうコミュニケーションを築いていくかにかかっています。

実際、何か問題が起こったときに

建設的に解決できる夫婦と、

いつも同じような葛藤を繰り返してしまう夫婦とがいます。

その違いは、「相性」や「性格」だけではなく、

ふだんのお互いのコミュニケーションの “クセ” に大きく関係しているのではないでしょうか。

そして、そのクセを理解し、自分でコントロールできるようになることで、

夫婦関係はぐっと前向きに変わっていくはずです。

そこで今、注目されているのが

「アサーション」というコミュニケーションスキルです。

「相手も、自分も大切」がアサーションの基本

「アサーション」とは、一言でいうと

「相手の立場や人権を尊重しながら、自分の気持ち・考え・欲求などを素直に伝えること」です。

日本ではもともと、自分の気持ちや意見をストレートに伝えることは「わがまま」「空気が読めない」といった否定的なイメージを持たれることが多く、特に女性には「自己主張をせず、男性の後ろを黙ってついていく姿」が美徳とされてきました。

一方で、最近では逆に、男性のほうが自分を抑え込んでしまい、家庭の中での居場所を見失うという傾向も見られます。

また、職場などの社会生活では、「組織の利益や空気を優先し、自分の気持ちは抑えるべきだ」という価値観が根強く残っています。

そのような背景の中で、「アサーション」というスキルは、自己主張=対立ではないという、新しいコミュニケーションのかたちを示してくれます。

パートナーとの関係においても、お互いが「アサーティブ」であることはとても大切です。

それは、自分の気持ちや考えを抑え込まずに伝えつつ、相手の立場や意見も尊重するという姿勢です。

このような関係性が築けると、一方的に我慢したり、押しつけ合ったりすることなく、お互いにとって満足度の高い夫婦関係を育むことができるでしょう。

「アサーション」は権利である!「アサーション権」というマインドセット

アサーションを身につけるためには、「自分にもアサーションを行使する権利がある」という感覚をしっかり持つことが大切です。

これを「アサーション権」と呼びます。

「自分の気持ちを伝えていい」「ノーと言ってもいい」「考えが違っていてもいい」という、”当たり前だけど見落とされがちな「心の許可」”を、自分に与えることが出発点です。

しかし、このアサーション権を実感し、安心して使うためには、「自己信頼」が必要です。

自己信頼には何が必要か?

「アサーション権」を実感し、安心して使えるようになるには、自己信頼を育てることが土台になります。

では、その自己信頼を育てるために大切なことは何でしょうか?主に次の3つが挙げられます。

① 自己理解

自分の率直な気持ちや考えに気づく力です。

自分の長所・短所、肯定的な側面・否定的な側面の両方をバランスよく把握していることが大切です。

「いいところだけ見よう」とするのではなく、自分の全体像を正しく受け止めることが自己理解の第一歩です。

② 自己受容

理想の自分と、今の自分の間にギャップがあっても、それを責めすぎず受け入れ、前を向く力です。

「今の自分でも大丈夫」と思える心の余裕が、健やかなコミュニケーションの土台になります。

③ 自尊心

自分をかけがえのない存在として大切にする気持ちです。

「私は私でよい」と思えることが、相手を尊重しながら自分の思いを伝える力につながります。

この3つの要素がそろってくることで、「私にも、自分の気持ちや考えを伝える権利がある」

という感覚が自然と育まれていきます。

つまり、まずは自分自身の価値を正しく認識すること。それが「アサーション権」を行使するための、確かな助けになるのです。

夫婦・カップルにおける8つのアサーション権

では「アサーション権」とは、いったいどんな権利なのでしょうか?具体的な8つの内容を見ていきたいと思います。

① 自分の気持ちや考え、欲求をパートナーに表現してもよい

誰にでも「自分の気持ちを伝える権利」があります。

攻撃的になったり、逆に我慢しすぎてしまったりせず、バランスよく表現することが大切です。

② 自分らしさを大切にしてもよい

パートナーとの関係は「同じ価値観でいること」が前提ではありません。

違って当然。だからこそ、話し合いを重ねながら、お互いを理解し合う時間が必要なのです。

③ 真剣に聴いてほしいと求めてもよい

「気にしすぎ」と片づけずに、「その気持ちをわかってほしい」と伝えるのは正当な表現です。

ただし、一方的に話すだけでなく、相手の状況や聞き方にも気を配りましょう。

④ 私たちは不完全であってもよい

完璧な人間などいません。小さなミスや意見の食い違いで関係が崩れるのではなく、

「違っていても大丈夫」という前提で接し合うことが、修復の力になります。

⑤ してほしいこと、してほしくないことを伝えてもよい

たとえば「今日は疲れてるから夕飯は外にしない?」というような日常的なお願いから、

「もっと子どもと過ごす時間を増やしてほしい」といった要望まで、伝えてOKです。

伝え方を工夫すれば、相手の気持ちを害することなく意思表示できます。

⑥ パートナーの要求を断ってもよい

義務感からなんでも引き受けてしまうのはNG。

断ることもアサーションの一部であり、健全な関係づくりには欠かせません。

⑦ パートナーとの関係で傷ついてもよい

「そんなつもりじゃなかった」と言われても、傷ついたならその気持ちを素直に伝えましょう。

自分の感情を否定しないことが、心の健康にもつながります。

⑧ 自己主張しない自由もある

「いつでも自分の意見を言わなければならない」ということではありません。

言わないという選択もまた、アサーティブな行動です。

あなたはどのタイプ? 自分の伝え方をチェック

ここまで、「アサーション(自他尊重の自己表現)」について紹介してきましたが、人には主に3つのコミュニケーションスタイルがあると言われています。

自分がどの傾向にあるのかを知ることで、アサーションを目指す第一歩となります。

① 非主張的タイプ(自分を抑えてしまう)

- 自分の気持ちや意見を我慢してしまう

- 相手に嫌われたくない、波風を立てたくない

- NOが言えない・断れない

- 後になって後悔しがち、「なんで言えなかったんだろう…」

優しさや思いやりが強い反面、自分を押し殺してしまいがちです。

このタイプは、長期的にストレスや不満がたまりやすく、突然爆発してしまうこともあります。

② 攻撃的タイプ(相手をねじ伏せてしまう)

- 自分の意見を強く主張しがち

- 相手の話をあまり聞かず、一方的になりやすい

- 話し合いが「勝ち負け」になってしまう

- 気づかぬうちに相手を傷つけていることも

自分の気持ちに正直ではありますが、相手を尊重する視点が欠けがちです。

「言い方」や「タイミング」に気を配ることで、よりよい関係づくりが可能になります。

③ アサーティブなタイプ(自他尊重のバランス型)

- 自分の意見や気持ちを率直に伝えられる

- 相手の気持ちにも配慮している

- 話し合いが建設的に進みやすい

- 不満があっても冷静に伝え、関係を壊さない

アサーティブな人は、「自分も大事、相手も大事」というスタンスで、安心感のある関係を築きます。

目指したい理想のスタイルですが、最初から完璧を求めず、意識することから始めていきましょう。

人は状況によってスタイルを使い分けることも多く、完全にひとつに分類できるわけではありません。

ただ、「自分がどの傾向に偏りやすいか」に気づくだけでも、夫婦間や子育て中のコミュニケーションはぐっと楽になります。

アサーティブな自己表現を実践しよう

アサーティブなコミュニケーションとは、「自分の気持ちや考えを率直に伝えつつ、相手の立場も尊重する」というバランスのとれた伝え方です。

ここでは、日常の中で実践できるポイントを紹介します。

「アイ・メッセージ」で伝える

アサーティブな表現で大切なのは、「私はこう感じた」「僕はこう考えている」と、自分の気持ちを主語にして伝えることです。

例えば、

✖「あなたっていつも自分勝手だよね」

→ 〇「私は、もう少し相談してほしいと感じている」

非主張的なタイプの人は、自分の気持ちをもう少しストレートに表現する意識を。

攻撃的になりがちな人は、「あなたは~」で責めるのではなく、「私は~」に切り替えることで、相手の受け止め方も変わってきます。

肯定的なメッセージを意識して伝える

つい忙しい日常の中では、パートナーへの不満ばかりが表に出てしまいがち。

そんなときこそ、小さな「ありがとう」や「助かったよ」「すごいね」などの肯定的なメッセージを意識して伝えることが大切です。

たとえ相手の反応が薄くても、腹を立てずに続けてみましょう。

感謝や尊敬の気持ちは、伝えるほどに相手の態度にも変化が表れ、関係性にポジティブな循環を生み出します。

パートナーの話をアサーティブに聴く

アサーティブな関係を築くうえで、「伝える」だけでなく「聴く」ことも同じくらい重要です。

夫婦のコミュニケーションでは、ただ音を受け取る「聞く」ではなく、相手の気持ちや考えを理解しようとする「聴く」姿勢が求められます。

ポイントは以下の通り:

- 相手の話に耳を傾ける姿勢を見せる

- 最後まで話を遮らずに聞く

- 話の内容よりも、その裏にある感情に目を向ける

自分の意見を伝える前に、まず相手を「聴く」ことで、より信頼と安心感のある対話が育まれていきます。

DESC法を使ってアサーティブに話し合う

夫婦間でのすれ違いやストレスは、「言いたいことが伝わらない」「話し合いにならない」と感じた時に大きくなります。

そんなときに役立つのが、アサーティブな話し合いのスキル「DESC法(デスク法)」です。

DESC法とは?

DESC法とは、伝えたいことを冷静かつ建設的に伝えるためのフォーマットです。

自分の気持ちを率直に伝えつつ、相手との関係性を壊さないよう配慮された構成になっています。

それぞれの頭文字は以下のような意味を持ちます:

- D(Describe)描写する

→ 話題にしたい事実や状況を、客観的・具体的に伝える。 - E(Express / Explain / Empathize)表現する・説明する・共感する

→ その状況について自分の気持ちを率直に伝える。相手への共感も添える。 - S(Specify)提案する

→ 解決策や希望を、できるだけ具体的に提示する。 - C(Choose)選択する

→ 相手からの反応が「NO」だった場合も想定し、その対応もあらかじめ考えておく。

DESC法を使った夫婦の会話例

◼️非主張的なタイプの例

D(描写)

「…あのさぁ、仕事と子育ての両立って、なんだか大変だよね」

→ 漠然としていて、何を話し合いたいのかが不明瞭。

E(表現)

「あなたも忙しいし、大変だよね」

→ 自分の気持ちは伝えておらず、相手に共感して終わってしまっている。

S(提案)

「…もうちょっと楽になる方法、ないかな」

→ 具体性がなく、相手に伝わりにくい。

C(選択)

・YESの場合:「週1回くらいお風呂掃除やろうか?」でなんとか成立

・NOの場合:「少しは手を抜けばいいんだよ」→ 話し合いが噛み合わず終了

非主張的なタイプは、遠慮や曖昧さから自分の要望を明確に伝えられず、相手もどう応えてよいか分からなくなってしまいます。

攻撃的なタイプの例

D(描写)

「私たち共働きなのに、どうしてこんなに家事が不公平なの?」

→ いきなり感情的に訴えかけ、相手を責める口調。

E(表現)

「私は毎日クタクタになって帰ってきて、家のことまで全部やってるのに、あなたはテレビかパソコンばかり。そんな姿を見ると、本当に頭にくるの」

→夫に対する怒りの感情を、アサーティブに伝えられていない。

S(提案)

「少しは私のことを思いやって、自分から進んでもっと家事をやったらどう?」

→「少しは」「思いやって」「自分から」「もっと」と抽象的な言葉が続く。

C(選択)

- イエスの場合:「ああ、ゴメンゴメン、わかったよ」→「じゃあ、何やってくれるのよ!」(攻撃的に追い詰める)

- ノーの場合:「そんなこと言ったって、俺だってそれなりに手伝ってるだろう!!」→「その程度では、手伝っていることにならないわよ!Kさんのおうちなんか、ご主人は週に3回もご飯作ってくれるのよ!」(ほかの夫婦を引き合いに出し、自分の正当性を主張したい。攻撃的に攻める姿勢)

アサーティブな伝え方の例

D(描写)

「家事の分担のことなんだけど。子どもが生まれてからも、それまでと同じように、私が朝食と夕食を作って、片付けまで全部やってるよね」

→事実を客観的に具体的に伝えている。責める口調ではなく、あくまで「起きていることの共有」

E(表現)

「二人のときはそれでもやってこられたんだけど、子どもが生まれてからは正直、体力的にきついの。なんだか私の負担だけが大きくなっている気がして…何とかしたいと思ってるの」

→自分の主観的な感情を、率直に、冷静に伝える

S(提案)

「来週からでいいから、夕食の後片付けをやってくれない?」

→具体的で明確な提案

C(選択)

- イエスの場合:「まあ、確かにそうだね。僕も、もう少しやらないとね」→「ありがとう。そうしてくれると助かる!もし、どうしてもできないときは教えてね。そのときは私が代わりにやるから」

- ノーの場合:「そんなこと言ったって、僕も仕事で疲れてるし、家事は得意じゃないよ…」→

E(表現)

「あなたも疲れてるのはわかるし、家事が得意じゃないっていうのも知ってるよ」

→再び共感を示す

S(提案)

「だから、全部やってほしいって言ってるわけじゃないの。ただ、夕食のあとの食器を食洗機に入れてくれるだけで、すごく助かるの」

→再びより具体的な提案

C(選択)

それでもノーの場合:「え~でも、面倒くさいよ」

E(表現)

「うん、わかるよ。私も毎日やってて、正直面倒くさい」

→自分の主観的気持ちを述べる

D(描写)

「でも、それを私は毎日やってるんだよね。それに、子どもが生まれてからは、食事を食べさせたり、着替えさせたり、オムツ替えたり、やることがすごく増えたでしょ?」

→再び客観的事実を具体的に伝える

E(表現)

「だから最近、本当に疲れを感じてるの」

→再度、自分の主観的気持ちを述べる

S(提案)

「だからあなたに、夕食の片づけをやってもらう事で、サポートしてほしいの」

→具体的な提案

DESC法をより活用するためのポイント

D(描写)は省略せずに、客観的かどうか確認する

何について話すのかお互いに共有するために丁寧に話す。感情的になりがちな人は、ここを省略して自分の気持や相手への要求から入ってしまう。

また、自分が客観的だと思っている事柄と、主観の区別が出来ないと、自分にとって当たり前と思っていることが、パートナーと食い違っていると感じ、冷静な話し合いの妨げになる。

E(表現)は遠慮し過ぎないように、しかし、ぶつけないように

共感を入れようとするあまり、相手に気を使いすぎ、表現があいまいになることで何が問題なのかぼやけてしまう場合がある。自分の気持ちを率直に表現することを心掛けましょう。

また、感情を表現することと、感情をぶつけてしまう事はである。攻撃的になると「建設的」な話し合いの妨げになります。

いずれにしろ、ここでアサーティブになることが非常に重要です。

S(提案)抽象的で大きな提案や、一度にたくさんの提案をしない

「もっと、私のことを大切にして」など、抽象的な提案は相手が何をしたら良いのか想像しにくく、自分自身も失望する可能性が高くなります。

また、話し合いの中で、次々と提案することも避けた方が良いでしょう。パートナーに対応する意思があっても抵抗心が起こってしまいます。

一度の話し合いでする提案は、ひとつかふたつに留めておくほうが良いでしょう。

C(選択)ノーが帰ってきたとき、脅そうとしない

パートナーからノーが返ってきたとき、ついパートナーを追い詰めたり、脅すような発言をしてしまう事があります。しかし、それをそのままぶつけても、アサーティブな話し合いにはなりません。

パートナーから、ノーが帰ってくることがあると、あらかじめ想定しておきましょう。

まとめ

アサーションは、より良い二人になるための “道しるべ”

アサーションは、相手を思い通りに動かすためのテクニックではありません。

ましてや、パートナーを変えるための「説得術」でもありません。

でも、誰にでも「わかってもらえない」「傷ついた」という気持ちはあるものです。

そして、夫婦だからといって、何でも自然にわかり合えるわけではないのも事実です。

だからこそ、「どう伝えるか」「どう聴くか」が大切になります。

伝え方をほんの少し変えるだけで、相手の受け取り方も、関係のあり方も、確実に変わっていきます。

アサーションは、あなた自身が自分を大切にしながら、相手との関係をより良くするための「道しるべ」。

無理せず、少しずつ、できるところから取り入れていきましょう。

コメント