「もっと優しくしたいのに、また嫌な言い方をしてしまった…。」

「わかっているのに、イライラが止められない…。」

子育てをしていると、そんな ”モヤモヤ” がふっと心に沸いてきます。

頭では理解できている。

「自己肯定感が大切」「感情的に怒ってはいけない」

たくさん本も読んできたのに…現実は上手く行かない。

子どもに言い過ぎてしまった夜、それでも寄り添って眠っている横顔に

自己嫌悪になってしまう事も…。

もしかしたら、その ”モヤモヤ” は「知識」ではなく「気づき」が足りないのかもしれません。

今回は、そんな子育て中のあなたに向けて、「気づき」を育てるヴィパッサナー瞑想と

それを丁寧に教えてくれる一冊をご紹介します。

難しいことは何もいりません。ただ、“今ここにいる自分” に気づいてあげるだけで、心が少し軽くなるかもしれません。

「知識」があるのに何故上手くできないのか?

私たちは今、子育てに関するたくさんの「正しい知識」を持っています。

科学的な育児法、効果的な声かけ、共感のスキル、自己肯定感を育む褒め方…。

ネットにも書籍にも情報は溢れており、多くの親がそれに目を通しています。

しかし、本当に子どもの健全な成長の鍵となるのは知識やノウハウではありません。

親の「感情的な安定」や「一貫した暖かな関わり」、つまり「親子間の関係性の質」が

ー やりぬく力、好奇心、自制心、楽観的なものの見方、誠実性 ー といった非認知能力を

育てる土壌になるのです。

ところが私たち親自身がストレスにさらされ、疲れ切っていたり、内面の不安を抱えて

いたりすると、どれだけ正しい方法を知っていても、それを実践する心の余裕が持てません。

つい、イライラして感情的になったり、冷たく突き放してしまったり。

自分でも良くないとはわかりつつ、気がつけばまた繰り返してしまう。

子どもに必要なのは特別な知識でもテクニックでもなく「安心できる環境」、

裏を返せば「親の心の安定」がもっとも必要な土台だという事です。

いくら学んでも上手くできないのは「知識」が足りないからではなく、

心の状態に気が付けていないからなのです。

心の土台を整えることなしには、どんな育児法も空回りしてしまうのです。

「知識」だけではなく「知恵」の世界に生きる

今の時代、私たちは子育てに関する知識を簡単に手に入れることができます。

SNSを開けば、「今日からできる○○育児法」「絶対に怒らないコツ」といった情報があふれ、

本を読めば科学的・心理学的に裏付けされた理想的な親の姿が語られています。

しかし、情報が多いほど「できない自分」にかえって劣等感を募らせてしまう。

本当は笑顔で接してあげたい、だけど現実は仏頂面の自分がいる。

共感的な声掛けどころか責めるように急かしてしまったり…。

「親として失格なんじゃないか?」「このままでいいのか?」

心はますます不安に傾いていき、余裕がなくなってしまいます。

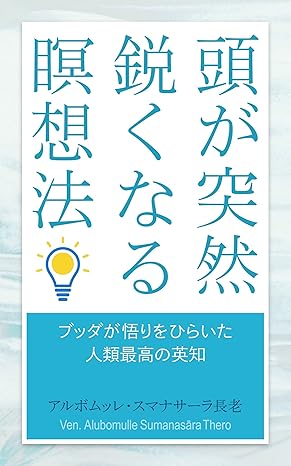

スリランカ出身の仏教長老、アルボムッレ・スマナサーラさんは、著書『頭が突然鋭くなる瞑想法』の中でこう語っています。

頭が突然鋭くなる瞑想法 ― ブッダが悟りをひらいた人類最高の英知 (スマナサーラ長老クラシックス) Kindle版

「『知識』がいくらあってもそれだけじゃ役には立ちません、それを使う『知恵』があって初めて役に立つのです。」

「『知恵』とは自分自身の観察から生まれる理解なのです。」

どれだけ知識があっても、感情に巻き込まれていたり、心が不安定な状態では、それを活かすことはできません。

つまり、私たちに必要なのは、さらに多くの情報ではなく、「自分の心の状態に気づく力」なのです。

子育てをうまくやるための“正解”を探す前に、

「どんな事でも、焦らずに ”ゆっくり” やってみて下さい。そうすればいろんなことが見えてきますから。」

それこそが、知識を知恵に変える第一歩だと、スマナサーラ長老は語ってくれます。

そして、「自分の心の状態」に気づかせる瞑想法が「ヴィバッサナー瞑想」なのです。

つい怒ってしまうのは、焦って自分の感情を見失うから

たとえば、子どもが朝の支度をグズグズして保育園に行こうとしないとき。

「早くして!遅れるよ!」とイライラして声を荒げてしまう。

でも、その怒りの根っこにあるのは、「このままだと仕事に間に合わないかもしれない」という自分の焦りや不安だったりします。

それに気づかないまま子どもにぶつけてしまうから、あとで自己嫌悪に陥る……そんな経験、ありませんか?

時間や効率優先の時代、焦りが心の視野を狭くして、子どもの気持ちや状況が見えなくなっているからです。

たとえば、こんなことはありませんか?

【例1】朝の登園準備でグズる子にイライラ

「早くして!遅刻するよ!」

→ 親の本心:

「このあと重要な会議があるのに…」

「遅刻したら職場にどう思われるか不安…」

→ 本当は、「仕事と家庭の板挟み」で焦っていた。

【例2】ごはんをダラダラ食べる子に怒鳴ってしまう

「ちゃんと食べなさい!いつまでやってるの!」

→ 親の本心:

「このあと家事を済ませたい」

「今日こそ早く寝かせたい」

→ 焦りで、“子どもがなぜ集中できないか”という視点が飛んでしまう。

【例3】子どもが兄弟げんかを始めて怒鳴る

「ケンカしないで!うるさい!」

→ 親の本心:

「疲れていて、もう頭が回らない」

「騒がれると、パンクしそう」

→ 冷静なら仲裁できるのに、余裕のなさが感情の爆発を呼ぶ。

【例4】公園で遊びたがる子に「もう帰る!」と強く言う

→ 親の本心:

「晩ごはんの支度が気になっている」

「疲れていて、長くいられない」

→ でも子どもにとっては、「なんで怒られたの?」と傷になる。

焦っているとき、私たちは「効率や目的」ばかりに気を取られて、

子どもの気持ち・状況・成長のプロセスがまったく見えなくなってしまいます。

怒りの前に、まずは「焦っている自分」に気づくこと。

それだけで、見える世界が少し広がります。

「イライラしてるけど、私、今すごく焦ってるんだな」

そう自分の状態に“気づく”ことが、怒りのループを断ち切る第一歩です。

なぜ瞑想が、焦りや怒りを手放す助けになるのか?

子育て中、親の頭の中は常に「やること」でいっぱいです。

「次の予定は?」「晩ごはんどうしよう」「あの仕事は終わるかな…」

そんな“心の渋滞”が、知らず知らず焦りを生み、イライラの引き金になります。

ヴィパッサナー瞑想は、そんな時に自分の心を観察し、整えるための実践です。

「心の渋滞」をほどく練習

ヴィパッサナー瞑想の目的は、心を空にすることではなく、

世界をありのままに見るための実践法なのです。

妄想の世界に生きている事にまず気づくことが大切です。

たとえば…

• 鳥の鳴き声が聞こえたら → 「音、音、音」

• 子どもの泣き声に反応したら → 「イライラ、イライラ、イライラ」

• 明日の予定が浮かんだら → 「妄想、妄想、妄想」

3回に特別意味合いはありませんが3回くらい言葉にするとよく確認できます。

(これをラベリングと言います)

メタ認知 心が乱れそうな自分に気づく

瞑想を習慣にしていくと、

日常の中でも「今、私は怒りそうになっている」「今、焦っている」といった気づきが生まれやすくなります。

それが**感情に振り回されない“メタ視点”**です。

たとえば、子どもがふざけてごはんを食べないときでも…

「私、今『早くしてよ!』って思ってるな」

「でも、怒りの奥に『疲れてる』って感情があるかも」

「早く洗い物終わらせてゆっくりしたいんだね」

重要なのはここでそれを ”良い” ”悪い” と判断しない事です。

自分の感情と、“少し距離を取る余裕” が大切なのです。

科学的にも裏づけられている、瞑想の効果

現代の脳科学でも、瞑想がもたらす効果は実証されています。

欧米では「マインドフルネス」として、進行や宗教の要素を取り除き「心を整える技術」として

GoogleやAppleといった最先端企業の社員研修、医療機関、教育機関などで取り入れられています。

• ストレスホルモンの減少(コルチゾールの低下)

• 扁桃体の反応抑制(怒り・恐怖の制御)

• 前頭前野の活性化(共感力・注意力の向上)

つまり、瞑想は単なる精神論ではなく、脳と心の“回復と調整”の時間なのです。

実践 – 子育ての中でできるヴィパッサナー瞑想

忙しい毎日でも、たった1分あれば「自分に気づく」ことは可能です。

ヴィパッサナー瞑想は、心を無にするのではなく、“今ここ”の自分の内側に気づく力を育てる練習。

以下に、家庭や育児の中でできる実践法を紹介します。

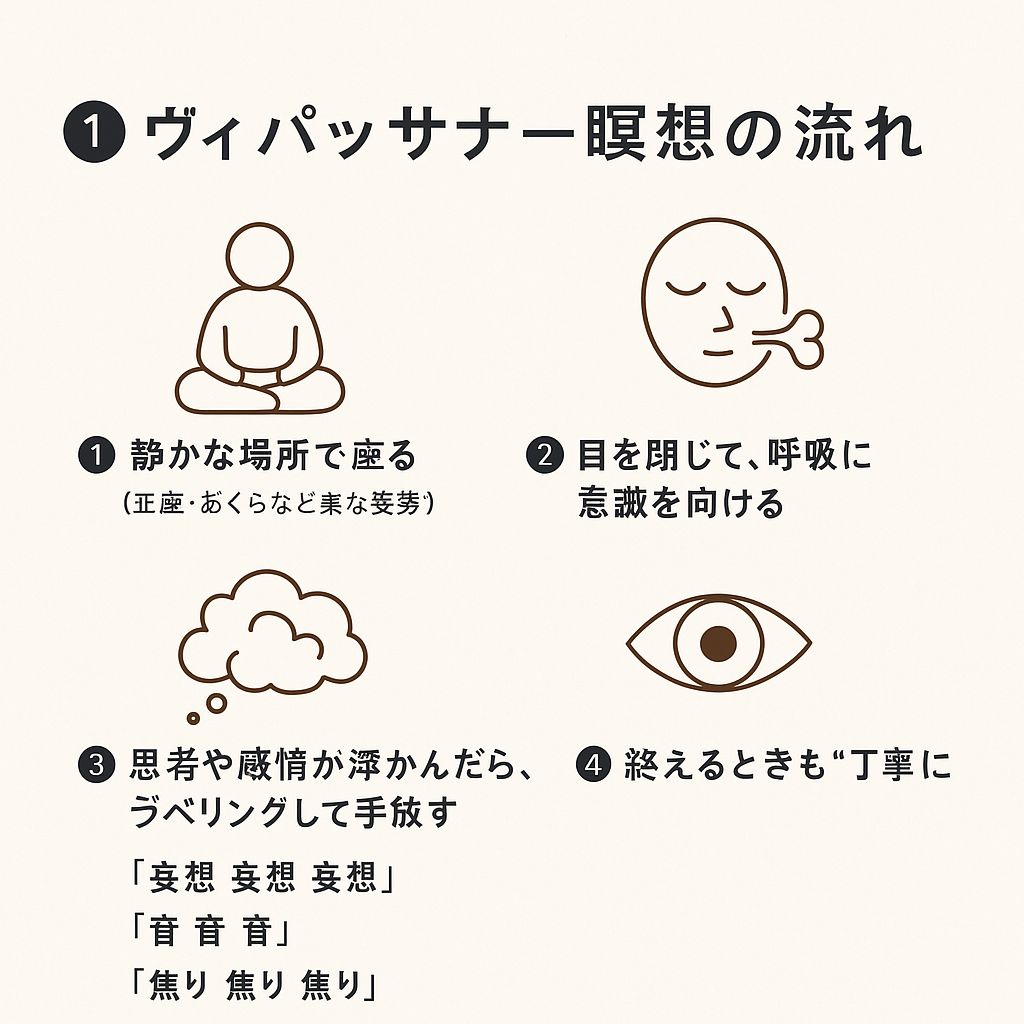

【1】呼吸に気づく瞑想(座位瞑想)

【やり方】

1. 静かな場所で、椅子か床に座る(正座やあぐらなど楽な姿勢でOK)

2. 目を閉じ、鼻から入る呼吸・出ていく呼吸に意識を向ける

(肺に空気が入ってくるのを感じて「吸いまーす」「吐きまーす」~と)

3. 思考が浮かんだら、「妄想 妄想 妄想」「焦り 焦り 焦り」と心の中でラベリングする。

4. ラベリングした感覚を横において「吸いまーす」「吐きまーす」に戻る。

【終わるときの所作】

この瞑想で、自分では気が付かななくても心はとても深いところにあります。

瞑想を終わらせるときは、急に立ち上がらず、

「目を開きまーす」「足をくずしまーす」

「膝を立てまーす」「立ち上がりまーす」

といったように終了の動作を心の中で唱えながら、ゆっくり戻る。

この“終わり方の丁寧さ”が、瞑想で得た効果を日常に戻す橋渡しになります。

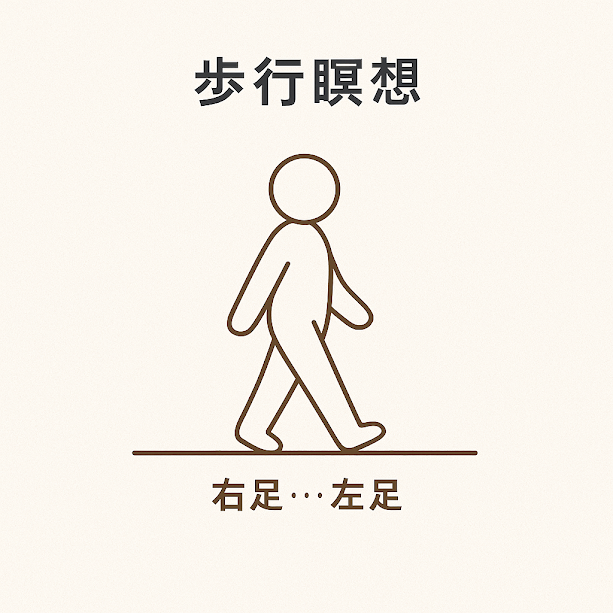

【2】歩きながらの瞑想(歩行瞑想)

【やり方】

1. 安全な場所で、3〜5歩をゆっくり歩く

2. 一歩ごとに足の裏の感覚に注意を向ける

3. 心の中で「右足…左足…」とラベリングする

【活用シーン】

• 子どもが遊んでいる横で

• 朝の準備中、廊下をゆっくり歩くときに

• 毎日の通勤途中で

日常の ”歩く” 場面でいつでも行うことが出来ます。頭を休ませて驚くほどスッキリします。

【3】家事の中で実践する“瞑想的動作”

日常の場面で「面倒だな」「なんで私ばかり…」と思ってしまう

イライラが募るシチュエーションは、瞑想のチャンスです。

たとえば:

• 夫が脱ぎ散らかした服を拾うとき

→「服を持ちまーす」「たたみまーす」

と、作業に声をかけながら“今やっている動作”に集中する。

これは、行動を実況中継することで意識を“今ここ”に戻す方法。

心の抵抗が和らぎ、イライラや被害者意識から少し距離が取れるようになります。

【4】イライラした瞬間に:感情へのラベリング

怒り、不安、焦りが出てきたときも、すぐに反応せず、まずは「気づく」。

• 「イライラしてるな」と感じたら「イライラ」「イライラ」「イライラ」

• 「疲れてるな」と思ったときは「疲れ」「疲れ」「疲れ」

• 「焦ってるな」という場合「焦り」「焦り」「焦り」

と、感情を「言葉にして観察」することで、それに飲み込まれにくくなります。

「雑念が浮かんだら3回唱えて、そっと横に置きましょう」

まとめ:わかってるのにできない自分を、責めなくていい

親だって人間です。わかっていても、できない日があって当たり前。

でも、自分を責める代わりに「いま、こう感じてるな」と気づいてあげることは、誰にでもできます。

ヴィパッサナー瞑想は、そんな“気づき”を育ててくれる、とてもやさしい習慣です。

あなたのモヤモヤが少しでも軽くなりますように。

そして、「いい親にならなきゃ」と無理をせず、まずは自分に優しくなるところから始めてみませんか?

【参考にした本】

• 『頭が突然鋭くなる瞑想法』

アルボムッレ・スマナサーラ 著(KADOKAWA)

ただ知識を増やすのではなく、「気づきの力」を育てることで

人生を変えるヴィパッサナー瞑想の入門書。

コメント