台風の迫る、7月中旬。天候に不安を抱えつつ向かった「那須ロープウェイ」で幸運にも、眼下に広がる雲の海 ”雲海” を体験することができました。

子どもの頃に見た雲海の記憶は、今でも心に深く刻まれています。娘たちにはまだ少し早かったのかもしれませんが、一緒にその景色を見られて本当に良かったです。

今回は「旅行記」のスピンオフで ”那須ロープウェイ” の魅力と、雲海の発生しやすい条件などについて調べてみましたので、お伝えしたいと思います!

那須ロープウェイとは

栃木県の北端に位置する、那須連山の主峰「茶臼岳」。その東斜面にかかる「那須ロープウェイ」は、7合目にある山麓駅(標高1,390m)から9合目の山頂駅(標高1,684m)まで、片道約4分で結ぶ観光登山用のロープウェイです。

山麓駅から山頂駅までの高低差は約294メートル。山頂駅からは、茶臼岳の山頂まで比較的軽装でも登山が楽しめます(とはいえサンダルなどはNGですよ!)。山頂までは、40〜50分ほどの道のりです。

那須ロープウェイの最大の魅力は、那須連山の雄大な景色を誰でも気軽に楽しめること。ロープウェイや展望台から眺めるだけでも十分価値がありますし、本格的に縦走登山を目指す人にとっても頼もしい存在です。

山頂駅付近の比較的なだらかな斜面では、うちの1歳の下の娘ちゃんでも、ちょっとした山歩きが楽しめましたよ。

那須ロープウェイの歴史

昭和35年(1960年)、日本では空前の登山ブームが巻き起こっていました。その流れを受けて、当時の東野鉄道が茶臼岳へのロープウェイ建設を立案します。

当初は強風による安全性が懸念されましたが、当時の社長の熱意と決断により、計画は実行へ。そして昭和37年(1962年)10月19日、那須ロープウェイはついに開業しました。

開業当初のゴンドラは36人乗りで、山頂駅までの所要時間はなんと15〜20分ほど。現在と比べると時間はかかっていましたが、当時の人々にとっては画期的な“空の旅”だったことでしょう。

山頂駅から茶臼岳の山頂までは、高低差約200メートル。軽装備でも登れることから、多くの人が茶臼岳を「親しみやすい名山」として訪れるようになりました。

その後、東野鉄道は東野交通へと変わり、さらに関東自動車と経営統合。現在では、この那須ロープウェイの運営は関東自動車が引き継いでいます。

ロープウェイの設備も時代とともに進化。2002年にはスイス製の最新型ゴンドラが導入されました。現在のゴンドラは、なんと定員111人。これは大型観光バス2台分以上の収容力に相当し、多くの観光客を一度に運ぶことができます。

那須ロープウェイまでのアクセス

那須ロープウェイの山麓駅へは、車でも公共交通でもアクセス可能。今回は僕たち家族は車で向かいました。

高速道路を使う場合、東北自動車道・那須ICから約35分。そこからは那須高原のメインルートである**県道17号(那須高原線)**をひたすら登っていきます。

沿道には、「那須サファリパーク」や「南ヶ丘牧場」など、那須を代表する観光スポットが点在していて、ドライブしながらもワクワクが止まりません。道沿いの案内板を見るたびに、気持ちが高まっていきます。

山道に入ると、歴史ある名所「殺生石」や、硫黄の香り漂う名湯「鹿の湯」も通過。しばらく進むと、目的地の ”那須ロープウェイ・山麓駅駐車場” に到着です。

駐車場情報と混雑具合

山麓駅周辺の駐車場は、坂道のつづら折りに沿って複数設けられていて、公式サイトのQ&Aによれば、合計3か所・約150台分の駐車スペースがあります。

僕たちが訪れたのは13時ごろでしたが、すでにかなり埋まっていて、残り数台という感じでした。特に土日や紅葉シーズンは早めの到着をおすすめします。

なお、駐車場が満車の場合は、少し離れた「大丸園地駐車場」の利用も可能という口コミも。ただし、山麓駅まで徒歩で約30分かかるため、小さな子ども連れや天候が悪い日は注意が必要です。

公共交通でのアクセス

那須ロープウェイの公式サイトでは「関東自動車バス」でのアクセスが便利とうたわれています。

- バスタ新宿から那須温泉まで:高速バスで約3時間30分

- 那須温泉から山麓駅まで:路線バスで約15分

電車旅の場合は、

- 東北新幹線「那須塩原駅」から路線バスに乗り換え、山麓駅まで約60分でアクセス可能です。

那須ロープウェイ|運行期間・料金ガイド(2025年版)

那須連山の絶景を手軽に味わえる那須ロープウェイ。2025年の運行スケジュールと料金をご紹介します。

運行期間と時刻(2025年)

- 運行期間:

2025年3月29日(土)〜12月14日(日)

※整備・修繕などにより変更となる場合があります。 - 営業時間:

8:30〜16:30

※上り最終便:16:00

※下り最終便:16:20 - 運行間隔:

毎時 00分・20分・40分 の 20分間隔運行(状況により変動あり) - ※始発は営業開始時間の8:30です。

- ※悪天候時は運休することがあります。

料金案内(個人・団体)

一般料金(個人)

| 区分 | 往復 | 片道 |

|---|---|---|

| 大人(中学生以上) | 1,800円 | 1,200円 |

| 小人(3歳〜小学生) | 900円 | 600円 |

団体割引(15名以上)

- 一般団体:1割5分引(15%OFF)

| 区分 | 往復 | 片道 |

|---|---|---|

| 大人 | 1,530円 | 1,020円 |

| 小人 | 770円 | 510円 |

- 学校団体:2割引(20%OFF)※学校主催行事のみ対象

| 区分 | 往復 | 片道 |

|---|---|---|

| 大人 | 1,440円 | 960円 |

| 小人 | 720円 | 480円 |

障がい者割引(手帳保持者)

- 5割引(50%OFF)

- 対象:身体障害者手帳・療育手帳の提示者

(※1種・1級・介護印つきの方は、介護者1名も同額割引)

| 区分 | 往復 | 片道 |

|---|---|---|

| 大人 | 900円 | 600円 |

| 小人 | 450円 | 300円 |

ペット同伴料金

- 1頭につき:600円

ペットと一緒にご乗車の方は、公式サイトの「ペット連れのお客様」ガイドをご確認ください。

電子チケット利用で割引もあり

公式ホームページからもリンクされていますが、”じゃらん” や ”楽天トラベル” から、一般料金からの割引チケットが販売されています。

那須ロープウェイで雲海を見るためには

ロープウェイや登山の景色で、最もロマンティックな光景のひとつが、眼下に広がる雲の海 ”雲海” です。

長野のヴィーナスラインだったでしょうか?中学の ”林間学校” に向かうバスの中で経験した、まるで天空に浮かぶ離れ小島の中を飛ぶように走る ”雲海ドライブ” 。今でも記憶に深く、強く焼き付いて離れません。

こればっかりは「運」といってしまえばそれまでですが、どういったタイミングや条件がそろうと ”雲海” に遭遇することができるのか考察してみたいと思います。

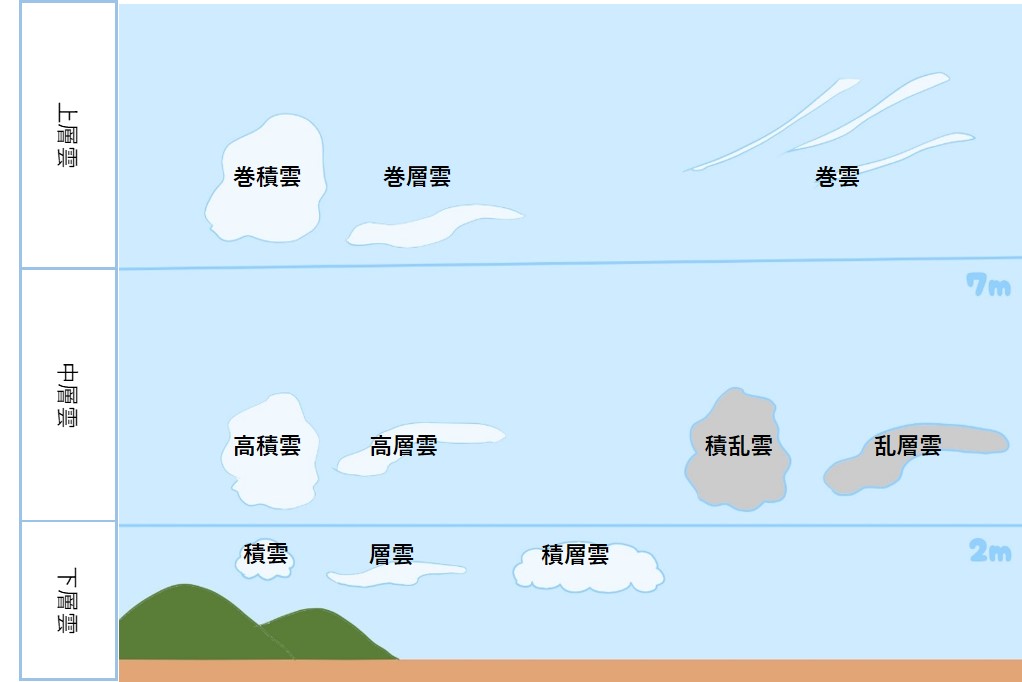

雲海を形成する雲

雲海を形成する主な雲の種類は、低い位置にできる層雲や層積雲です。

それぞれの雲の発生条件は、雲海全体の発生条件と密接に関連しています。

層雲(Stratus)の発生条件

- 低い高度(地面から数百m程度)で発生します。霧のようにぼんやりとした、層状の雲です。

- 夜間や早朝に発生しやすいです。日中の温かい空気が冷やされることで、地表付近の湿った空気が飽和し、水滴となって発生します。

- 放射冷却が起こることで、地表付近が冷え込み、層雲ができやすくなります。

- 雨上がりの日など、空気中に水蒸気が豊富にあるときに発生しやすいです。

- 一年を通して見られますが、特に寒い時期に顕著です。

層積雲(Stratocumulus)の発生条件

- 層積雲は、層雲がさらに発達した形として現れることが多いです。

- 層雲ができた後、夜間に放射冷却によって層雲の上の部分が冷やされることで、雲の内部に温度差が生じ、大気が不安定になります。

- この不安定な層で対流が起こり、層雲が上方向に成長して層積雲に変化していきます。

- うね状や塊状の雲が集まって、低い空を覆うことが多いです。

- 湿った空気が上昇することで発生し、水滴でできていることがほとんどです。

雲海と層雲・層積雲の関係

雲海は、これらの層雲や層積雲が盆地や谷間にたまり、上空から見下ろすことで形成されます。

つまり、

- 湿った空気が冷却される(放射冷却や前日の雨など)

- 風が弱く、雲が滞留する

- 上空に暖かく乾燥した空気の層(逆転層)があり、雲がそれ以上上昇できずに広がる

といった雲海の発生条件は、まさに低い層に層雲や層積雲が発生し、それが一定の高さに留まるための条件と一致していると言えます。

雲海の発生条件

夜間から朝にかけての時間帯

日中よりも気温が低くなり、特に放射冷却現象が起きると、地面が冷え込み、地表付近に冷たい空気の層ができることで雲海が発生しやすくなります。

前日が雨で翌日が晴れの日

雨によって水蒸気が供給され、湿った空気が冷やされることで雲海になります。海に近い場所や川沿いなど、水蒸気が豊富な場所も発生しやすいです。

寒暖差が大きい

日中と朝晩の気温差が10℃以上など大きいと、空気の冷え込みが顕著になり、雲海が発生しやすくなります。秋から冬、春先にかけての寒い時期にこの条件が整いやすいです。

無風または風が弱い時

風が強いと空気の循環が活発になり、冷たい空気の層が形成されにくくなります。風速0〜1m/sの無風状態が理想です。

湿度が高いこと

湿度が80%以上であることが望ましいです。

まとめると、秋から冬もしくは春先の日中と朝晩の寒暖差が大きい季節。湿度が高く風の弱い明け方から朝にかけての時間帯に発生が見込まれるという事です。

今回の「7月」「13時」「台風接近中」の条件とはかけ離れているようです。満たしているのは湿度くらいでしょうか…。

「7月」「13時」「台風接近中」の条件で何故発生したの?

科学的見地からひねり出してみましょう!

台風接近中=湿度MAX、安定した層状雲が発生しやすい

- 台風が接近すると、広い範囲にわたって湿った空気が大量に流れ込むため、大気中の水蒸気量が非常に多い状態になります。

- 同時に、台風の外縁部では上昇気流よりも静穏(しずかな)な層が広がりやすく、雲が層状に形成されやすい状況に。

- つまり、層雲(stratus)や層積雲(stratocumulus)が谷や山の中腹あたりに広がりやすいコンディションだったのです。

昼でも山麓と山頂に高度差があれば「逆転層」のような効果が出る

- 通常は朝に多い放射冷却が雲海の主因ですが、山麓で曇天&山頂で晴れ間という気象条件から、局地的な「気温の逆転(逆転層)」が生じていた可能性が高いです。

- 台風の接近により、山麓では冷えた空気が滞留し、その上に暖かく乾いた空気が乗る状態=逆転層が形成。

- この逆転層が雲の上昇を抑え、「雲海の天井」として機能したと考えられます。

昼の13時でも、山頂からの視点で雲の上に出れば「雲海」

- 雲海の観測は「ロープウェイの山頂駅は高いところ!高いところは雲の上!!」ということが実現した模様です。

- 那須ロープウェイの山頂駅(標高1684m)から観察していたので、下の層雲の上に抜け出した状態になります。

- そのため時間帯が昼でも、「雲海成立!」となります!

まとめ

基本的に ”雲海” 発生の条件としては

春先、もしくは秋から冬に変わるころ。前日が雨の早朝の時間帯。湿度が高く、風が弱い状態が望ましいという事になります。

「7月」「13時」「台風接近中」の条件下では、湿度などが好ましい環境にあるとはいえ、色々な幸運がかさなって ”雲海” が成立したと言えるでしょう。

今回の体験はまさに「大自然がくれた一期一会のごほうび」のような瞬間でした。気まぐれな天候の中で、運よく出会えたあの雲海の景色は、きっとこれからも心に残り続けると思います。

コメント