前の晩少し仕事が長引き、眠るのが3時過ぎになってしまった日の翌朝

6時半にセットしたアラームがけたたましく鳴りだし、朝の到来を告げる

たった今寝た気がしていたのに…外から晴れた早春の光が部屋に差し込む

眠気に絆され、もう少しまどろみの中にいようと布団をかぶり直した僕は

しばらくの間、夢とうつつのあいだを楽しんでいた。と、その刹那

「早く起きて!」

「起きないのね!!」

「起きないんならもうアラームは無しだよ!」

「もうアラーム使っちゃだめだからね!!!」

4歳になる長女です…

あーもー!うるさいなー!!なんなんだよ、、朝から…

あんまりうるさく言い続けるので、狸寝入りでやりすごしました。

その日の夕方、そのことを妻に話すと

「ああ、その話してたよ」

「パパが起きれないと仕事に間に合わなくて可哀そうだからいったんだって。」

はぁ…。

いつもパパうるさく言っちゃってるの

真似してるんだね…。

「早くしなさい!」

「もう、行かないんだね!!」

「行かないんならもうおでかけなしだよ!」

「もう、パパ一緒にいかないからね!」って…

こんな、言われかたしたら大人だって動きたくなくなります。

朝の身支度で「早くしてっ!」て、つい連発してしまう毎日…

お出かけまえの身支度でついつい言葉に出してしまう「早く!」という言葉。

良くないとわかっているのに使ってしまい自己嫌悪なんてことはありませんか?

子どもの朝の支度をスムーズにしながら自己肯定感を育むためには必要なのは

「主体性を引き出す仕組み」と「成功体験を積み重ねる環境」です。

そこで、今回は子供の自己肯定感を育みながら朝の支度をスムーズにする

そんな方法を考えてみたいと思います。

何故「朝の支度」に時間がかかるのだろう?

朝の準備に時間がかかる子供の原因について、3つの主な理由をご説明します

1. 朝の眠気と疲労感

子供は大人より多くの睡眠を必要とし、十分な睡眠が取れていないと、朝起きるのが難しく動作も遅くなります。前日の就寝時間が遅かったり、睡眠の質が悪かったりすると、朝の準備に時間がかかりがちです。

2. 朝のルーティンが確立されていない

明確な手順や時間管理がないと、子供は何をすべきか混乱したり、気が散ったりします。特に幼い子供は時間の概念が発達途上であるため、構造化された朝の流れがないと効率的に準備できません。

3. 集中力の欠如や気の散りやすさ

朝は特に子供が集中しにくい時間帯です。テレビやおもちゃ、兄弟姉妹などに気を取られて、着替えや朝食、歯磨きなどの基本的なタスクから注意がそれてしまいます。

まず、大前提として時間に追われているのは子供たちじゃありません。こども園の送迎の時間も

習い事の約束の時間も、よくよく考えれば”親の都合” だったりします。

子供たちが自分で時間を意識して取り組めるようになるのは10歳前後になってから。それまでは

「眠い」「遊びたい」「お話していたい」が優位になって当然なのです。

ここで、強い言葉を使って子供たちを思い通りに動かすことができたとしても、一時的には上手く

いったように見えて、「怒られるからやる」「親が望むことだからやる」といったように主体性や

自己肯定感に影響を及ぼし、かえって自立の妨げになってしまいます。

そうならないように上手く ”朝の習慣” をデザインし「自分でできた!」に導いてあげることが

親の役割です。

「自分でできた!」を増やす5つのポイント

「自分でできる」という経験を積むことで、子供たちは驚くほど成長を見せる場面があります。

まずはその下地をつくってあげましょう。しばらくはかえって時間がかかる場合もありますが

将来的に「自分でできる力」を育むことが時間短縮にもつながります。

POINT 1 環境を整える

服や靴下を取りやすい決まった場所に置く。前の日にできるだけ用意しておく等子供が自分で

身支度しやすい環境を用意する。また、十分な睡眠時間を確保できるように配慮しましょう。

どこに何があるかわからないような状況では自分で取り組むことは不可能です、いつも決まった

場所に置いておくようにしましょう。また、そばにおもちゃなどがあると気がそれるので分けて

おくことを意識してください。

POINT 2 シンプルなルールを作る

「朝起きたらトイレに行く」「パジャマを脱いだらすぐに服を着る」など

わかりやすいルールを決めて、流れを固定する。

習慣化ができれば余計な労力を使うことなく物事に取り組めます。次に何をするのかを親が指示するのではなく、子供が自分で流れをつくることが大切です。

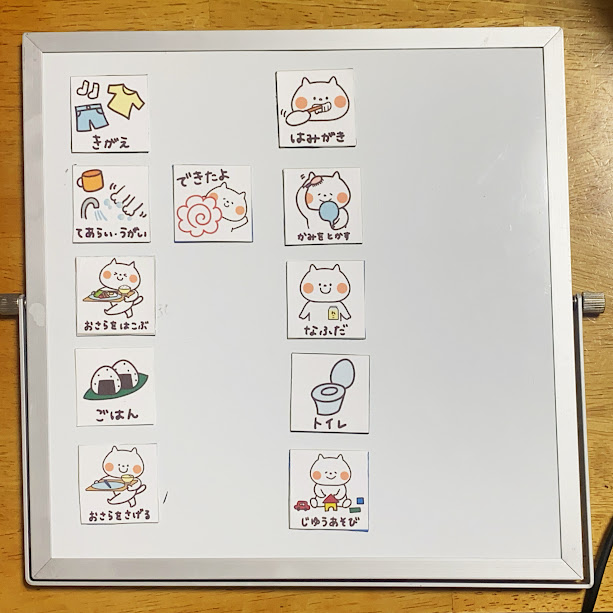

POINT 1、POINT 2 で役に立つのがチェックボードです。

やること、できたことを可視化し、さらにできたら ”シールを張る”、”マグネットを裏返す” などちょっとしたアクションが付いてくることで子供のやる気をアップさせることができます。

POINT 3 「今ここ」に集中する

「次は〇〇しなきゃ!」と焦るのではなく、今していることに集中できるよう声かけを工夫する。

「今はお着替えの時間だね」「靴下を履くのがんばろう!」と一つずつ取り組めるようにする。

この時、自分を客観視できるよう工夫する。(鏡をつかうなど)

つい気持ちが焦って「次の行動は○○だからね!」と先走ったメッセージを与えてしまいたくなりますが、子供は大人以上に複数のタスクを同時に考えることが出来ません。基本はシングルタスクです。

POINT 4「観察」の時間を持つ

子供がどの場面でつまずきやすいか観察し、苦手なポイントを把握する。例えば、「着替えが遅い」「歯磨きを嫌がる」などを見極める。

苦手なポイントにはさりげなくフォローを入れてあげて下さい。決して親が「やってあげる」ではなく子供が自分の力でできるように導いてあげて下さい。

POINT 5 小さな達成感を積み重ねる

できたことをしっかり認める。「自分でシャツを着られたね!」「靴を履くの早くなったね!」と声をかけて、身支度のモチベーションを上げる。ただし過剰に褒めすぎない。

「できた!」という成功体験で子供は驚くほど成長をみせます。その自信が主体性のある行動につながっていきます。「できた!」の体験を子供と共有してください。

自己肯定感が下がる親の行動

反対に親が避けるべき行動や対応として以下のようなものがあります

怒りや焦りを表に出して叱ること

朝のバタバタした時間に「早くしなさい!」と怒鳴ったり、イライラした態度を見せると、子供は不安や緊張を感じてさらに動きが遅くなったり、反抗的になったりすることがあります。また、朝から否定的な感情に触れることで子供の一日の気分にも悪影響を与えかねません。

親が代わりにすべてやってしまうこと

時間がないからといって親が全て手伝ってしまうと、子供は自分でする習慣や責任感が育ちません。長期的に見ると、自立心や時間管理能力の発達を妨げることになります。

朝の準備中に急に新しいルールや要求を出すこと

予測可能な環境が子供には重要です。朝の忙しい時間に突然「今日からこうしなさい」と新しい要求を出すと、混乱を招き、さらに準備が遅れる原因になります。

朝の身支度を効果的に時短する ”準備できた報告” とは

それでも時間はまってくれない!

と思われた方、多いのではないでしょうか?

どうしても時間に追われてしまうのは仕方のないこと。

そんな時、比較的即効性のありそうな対応を紹介します。

”準備できた報告” です

これは、YouTube の動画で ”子育て勉強会 TERU” さんが紹介していたものです。

朝の支度の時短効果と共に子供の「自分でやる」を育む長期的な効果も期待できます。

親と子供がお互いに朝やることを確認し、終わったらお互いに報告しハイタッチする

やり方は以下の通りです。

STEP 1 親子で朝に何をするかを確認する

- 先に親が自分の予定をすべて伝える

- 子供に何をするか言わせる(自分で考えてもらう、ダメなら一緒に確認する)

STEP 2 準備が終わったら、お互いに報告し、ハイタッチをする

- 自分の準備が終わったら子供に報告してハイタッチ

- 「次はこれをやるね」と確認

- 子供の準備が終わったらハイタッチ

- 「次は何をやるの?」と確認

POINT

- 子供の準備が進んでいなくても気にしない

- 親は時間や準備を意識した言葉を多く使う

- 準備が出来たら「お母さん嬉しいよ」など I メッセージで伝える

「準備できた報告」がおすすめな理由

- 親が指示をしなくても、子供自身が準備を意識できるようになる。

- 子供の主体性を育むことにつながる。

- 長期的な目線で子供の成長を促せる。

幼児教育の専門家 TERUさんの経験に基づいた「準備できた報告」

朝の身支度をスムーズに進めるタス件あると思います。

是非、試してみて下さい。

僕も試してみましたので今度レポートをお伝えしたいと思います!

まとめ

朝の身支度に限らず良い習慣を身につけることは、一朝一夕には叶いませんね。

「あぁ、また感情的になって嫌な言い方しちゃったなぁ」…と。

自己嫌悪になることも多々あります。皆さんはいかがでしょうか?

でも、自分を責めていても仕方ありません!完璧な子育てなんてありません!

できるだけ子供の将来を考えて最善を尽くすよりないのです。

近い将来、子供たちが自立し幸せな毎日を過ごせるように

少しだけ導いてあげられるのが親なのだと思います。

コメント